こんにちは!今回は、明治から大正にかけての激動の時代に、教育という静かなる武器で国の根幹を支えた傑物、杉浦重剛(すぎうら じゅうごう)を紹介します。

若き日にイギリスで最先端の化学を学びながら、帰国後は日本の伝統精神を守る国粋保存を唱え、やがては昭和天皇の帝王学の師となった人物。表立った政治権力を握ることはありませんでした。しかし、吉田茂や岩波茂雄といった各界のリーダーを育て、昭和天皇に君主としてのあり方を説いたその影響力は計り知れません。

理系学者の冷徹な論理と、武士の熱い魂を併せ持っていた杉浦重剛。科学と精神、西洋と東洋の狭間で、彼が何を考え、何を次世代に託そうとしたのか。その変化に富みつつも一本の筋が通った生涯をまとめます。

杉浦重剛の原点、膳所からロンドンへの旅立ち

膳所藩の尚武の気風と貢進生への抜擢

杉浦重剛は安政2年(1855年)、近江国(現在の滋賀県大津市)膳所藩の藩士の家に生まれました。琵琶湖の南端に位置する膳所は、古くから水運の要衝であり、譜代大名・本多氏が治める城下町でした。この土地には、質実剛健を尊ぶ「尚武(しょうぶ)」の気風が色濃く残っていました。幼少期の杉浦もまた、漢籍の素読や剣術に励む、典型的な武士の子として厳しく育てられました。この時期に培われた胆力と、決して折れない精神的な背骨は、後の彼の人生を支える大きな財産となります。

明治維新によって世の中がひっくり返るような変化を見せ始めると、杉浦の優秀さは早くも周囲の知るところとなりました。新政府が全国の各藩から秀才を選抜して東京で学ばせる「貢進生(こうしんせい)」の制度が始まると、杉浦は膳所藩の代表として選ばれます。故郷の期待を一身に背負い、彼は東京の大学南校(後の東京大学)の門を叩きました。そこには、同じように全国から集められた若き才能たちがひしめき合っており、立身出世と国の未来をかけた熱気が渦巻いていました。

大学南校で出会った小村寿太郎や鳩山和夫との青春

大学南校での生活は、杉浦にとって生涯の友を得る貴重な時間となりました。特に重要な出会いは、後にポーツマス条約を締結し、明治外交の金字塔を打ち立てることになる小村寿太郎との巡り合いです。宮崎県飫肥藩出身の小村は、小柄で風采も上がらない男でしたが、その眼光の鋭さと語る国家論の深さに、杉浦は直感的に魅かれるものを感じました。また、後の衆議院議長となる鳩山和夫(鳩山由紀夫・邦夫兄弟の曽祖父)とも親交を深めました。

彼らは寄宿舎で夜な夜な日本の未来について議論を戦わせました。当時は欧米列強の圧力が強く、いかにして日本が独立を守り、近代国家として立ち上がっていくかが最大のテーマでした。杉浦と小村は、性格こそ違いましたが、国を想う情熱において共鳴し合いました。この時期に育まれた信頼関係は、後に二人がロンドンで再会し、それぞれの道を誓い合う伏線となります。杉浦はこの頃からすでに、単なる優等生ではなく、大局的な視野で物事を捉えるリーダーの片鱗を見せていたのです。

ロンドン留学による科学的精神の獲得と挫折

明治9年(1876年)、成績優秀だった杉浦は第2回文部省留学生に選ばれ、イギリスへと旅立ちます。彼が選んだ専門分野は「化学」でした。当時のイギリスは産業革命の震源地であり、科学こそが国力の源泉であると考えられていました。杉浦はマンチェスターのオーエンズ・カレッジ(現在のマンチェスター大学)に入学し、著名な化学者ロスコーのもとで最先端の研究に没頭します。

杉浦の研究態度は鬼気迫るものがありました。「日本を背負っている」という強烈な責任感が、彼を実験室に縛り付け、寝食を惜しんで勉学に励ませました。しかし、慣れない異国の気候に加え、実験室で扱う化学薬品が彼の呼吸器を蝕んでいきました。やがて杉浦は激しい喀血(かっけつ)に見舞われ、重い肺患と神経衰弱を併発してしまいます。 「化学で国に報いる」という志を持ちながら、皮肉にもその化学実験ができない体にされてしまったのです。杉浦は志半ばにして研究の第一線から退くことを余儀なくされます。 しかし、この身体的な挫折が転機となりました。療養のためにロンドンへ移った彼は、実験室の外に広がるイギリス社会そのものを観察するようになります。科学の理屈だけでなく、それを生み出した英国の歴史、文化、国民性に触れることで、彼は「国を強くするとはどういうことか」という問いを、より広い視点で捉え直すことになったのです。

杉浦重剛の叫び、「国粋保存」で欧化に抗う

帰国後に受けた衝撃と鹿鳴館外交への強烈な違和感

数年の留学を終えて明治15年(1882年)に帰国した杉浦を待っていたのは、想像以上に様変わりした日本の姿でした。政府は不平等条約の改正を急ぐあまり、極端な欧化政策を推し進めていました。鹿鳴館では毎晩のように舞踏会が開かれ、日本人はこぞって洋服を着て、西洋の真似事に奔走しているように見えました。表層的な「文明開化」がもてはやされる一方で、日本の伝統や精神は「古臭いもの」として捨て去られようとしていました。

イギリスで「各国の強さは、その国独自の歴史と伝統に根ざしている」と痛感してきた杉浦にとって、この風潮は危機的状況に映りました。「科学や技術を学ぶのは良い。だが、日本人の魂まで西洋に売り渡してどうするのだ」。表面だけ西洋風に飾り立てても、欧米列強からはサル真似だと侮られるだけだという現実を、杉浦は肌で感じていたのです。この強烈な違和感が、理系の研究者だった彼を言論の世界へと押し出し、戦う思想家へと変貌させていきます。

三宅雪嶺らと政教社を旗揚げし掲げた国粋保存

杉浦はこの危機感を行動に移すため、志を同じくする若き知識人たちと結集します。その中心にいたのが、哲学者の三宅雪嶺(みやけ せつれい)や、地理学者の志賀重昂(しが しげたか)でした。明治21年(1888年)、彼らは政治結社「政教社(せいきょうしゃ)」を設立し、言論活動の拠点とします。

彼らが掲げたスローガンは「国粋保存」でした。この言葉は、後に排外主義的なニュアンスで誤解されることもありますが、杉浦たちが意図した本来の意味はもっと理性的で、開かれたものでした。「西洋の文明を拒否するのではない。日本の歴史や風土が生んだ良い部分(国粋)を維持し、それを土台にした上で西洋の長所を取り入れるべきだ」という主張です。 つまり、単純な攘夷(外国人排斥)ではなく、日本人が日本人としてのアイデンティティを確立してこそ、初めて国際社会で対等に立てるという考え方でした。これは、杉浦自身がイギリスで科学という普遍的な知を学び、現地の文化を客観的に観察したからこそ到達できた、バランスの取れたナショナリズムだったといえます。

雑誌『日本人』に込めた真意と社会への問いかけ

政教社の設立から翌年の明治22年(1889年)、機関誌として雑誌『日本人』が創刊され、杉浦はその筆頭論客として健筆を振るいました。彼の文章は感情的に「西洋はけしからん」と叫ぶのではなく、具体的な政策の矛盾を突き、歴史的な視点から論理的な反論を展開するものでした。 当時の政府が進めていた条約改正案への批判に加え、杉浦は教育現場での徳育(とくいく)—とりわけ日本人としての道徳心や歴史観の教授—の軽視に強く警鐘を鳴らしました。彼は「西洋の模倣ではなく、東洋における独自の文明国たるべし」と説き、アジアのリーダーとして品格と実力を兼ね備えた国になるべきだというビジョンを示したのです。

また、この時期、杉浦は大学南校時代からの盟友・小村寿太郎との約束を果たし始めていました。ロンドン留学中に再会した二人は、「国の独立を守る」という大義のため、それぞれが異なる戦場で戦うことを誓い合っていたのです。外交官として不平等条約の改正に奔走する小村に対し、杉浦は言論と教育の分野から援護射撃を行ったのです。ジャーナリストとしての活動は、杉浦にとって社会全体を教室に見立てた、もう一つの教育活動だったのかもしれません。

「型破り校長」杉浦重剛が育てた異才たち

日本中学校の創立と個性を尊重する教育哲学

言論活動と並行して、杉浦は明治17年(1884年)頃から私塾「称好塾(しょうこうじゅく)」を主宰し、若者たちと寝食を共にしました。さらに翌明治18年(1885年)、現在の東京・世田谷にある「日本中学校」(現・日本学園中学校・高等学校)の前身となる学校の設立に関わり、後に校長として教育の現場に立つことになります。彼が目指したのは、国が求める画一的な官僚や軍人を育てることではなく、生徒一人ひとりの持ち味を最大限に引き出す教育でした。

「およそ人は、短所を矯正するよりも、長所を伸ばすことによって大成するものである」。これが杉浦の揺るぎない信念でした。当時の学校教育は、厳しい校則で生徒を縛り、平均的な成績の優等生を作ることが良しとされていました。しかし、杉浦の学校は違いました。校則は最小限にとどめ、生徒が何かに熱中していれば、他の教科の成績が悪くても、多少の失敗があっても大目に見ました。その代わり、自分の好きなこと、得意なことには命懸けで打ち込めと教えたのです。この自由闊達な土壌が、後に各界で活躍する異才たちを育むことになります。

吉田茂や岩波茂雄が証言する恩師の型破りな指導

この日本中学校から巣立った生徒たちの顔ぶれは実に多彩です。その代表格が、戦後の日本を復興へと導いた宰相・吉田茂です。吉田はワンマンで知られる強気な政治家ですが、杉浦に対しては生涯頭が上がりませんでした。外交官として活躍した吉田の、国益を第一に考え列強と渡り合う骨太な精神には、杉浦の教えが一貫して流れていました。吉田が杉浦のもとで学んだ「大局を見る眼」と「日本人としてのアイデンティティ」は、戦後復興の総理大臣となった吉田の政治姿勢の根底にあったといえます。

また、「岩波書店」の創業者である岩波茂雄も教え子の一人です。岩波は、杉浦から「実業にあっても文化を背負う気概を持て」という薫陶を受けました。単に利益を求めて本を売るのではなく、良書を世に送り出して日本の知的水準を底上げしようとした岩波の出版哲学は、まさに杉浦イズムの実践でした。彼らは大人になってからも恩師を慕い、人生の岐路に立つたびに杉浦のもとを訪れては、その意見に耳を傾けたといいます。

文士三羽烏や横山大観など多彩な人材が育った背景

杉浦の教育がユニークだったのは、政治や実業だけでなく、文学や芸術といった分野の才能も等しく評価し、守り育てた点です。後に「文士三羽烏」と呼ばれた大町桂月(おおまち けいげつ)、童話作家の巖谷小波(いわや さざなみ)、小説家の江見水蔭(えみ すいいん)といった文学青年たちが、杉浦の学校で青春時代を過ごしました。

また、日本画の巨匠・横山大観も杉浦の薫陶を受けた一人です。彼らは往々にして、数学や英語といった通常の学科は苦手だったり、素行が少し風変わりだったりしました。普通の学校なら「落ちこぼれ」扱いされかねない彼らを、杉浦は「お前には才能がある」と励まし続けました。横山大観に対しては、「ただ西洋の真似をするのではなく、日本人としての視点で絵を描け」という趣旨のことを伝えたとされています。 理系の科学者でありながら、感性の重要性を誰よりも理解していた杉浦にとって、教育とは個性の種を見つけ、水をやって育てることであり、決して盆栽のように無理やり形を整えることではなかったのです。

なぜ杉浦重剛か、昭和天皇の師に選ばれた理由

東宮御学問所の設立と総裁の浜尾新が描いた構想

時代は大正に移り変わり、皇太子(後の昭和天皇)の教育が国家的な最重要課題となります。明治天皇の崩御後、即位した大正天皇が病弱であったこともあり、次代を担う皇太子の教育には万全を期す必要がありました。そこで大正3年(1914年)、皇太子のための特別な教育機関「東宮御学問所」が高輪の東宮御所内に設立されます。

この御学問所の総裁に任命されたのが、元文部大臣であり東京帝国大学総長も務めた浜尾新(はまお あらた)でした。浜尾は皇太子の教育について、単なる知識の詰め込みよりも、帝王としての人格形成、確固たる倫理観の育成こそが重要だと考えていました。世界情勢が複雑化し、民主主義の波が押し寄せる中で、ただ伝統に守られるだけでなく、自ら考え国民を導ける理知的な天皇が必要だと感じていたのです。そこで最も重要な教科である「倫理」の担当者を誰にするか、人選は難航を極めました。

山川健次郎らが杉浦を適任として推挙した背景

このとき、杉浦重剛の名を強く推したのが、物理学者であり九州帝国大学総長などを歴任した山川健次郎や、法学者の穂積陳重(ほづみ のぶしげ)らでした。特に穂積は、かつてロンドン留学時代に杉浦と寝食を共にし、その見識の深さを誰よりも知る同志でした。彼らは学問の世界で杉浦の実力を評価すると同時に、その高潔な人格を深く信頼していました。

なぜ杉浦だったのか。理由はいくつかあります。第一に、彼が「国粋保存」を唱えながらも、偏狭な頑固者ではなく、西洋の科学や事情に精通した「開かれた視野」を持っていたこと。第二に、彼が栄達を求めず、在野で教育一筋に生きてきた「無欲な人格者」であること。そして第三に、彼の論理的な教え方が、科学好きと言われる皇太子の気質に合うだろうという判断でした。 当初、杉浦は「自分は一介の野人に過ぎない」と固辞しました。しかし、浜尾や山川らの熱意、そして何より「日本の未来のために」という必死の説得に折れ、ついにこの重責を引き受けることを決意します。

内気な少年だった昭和天皇と杉浦の初対面

杉浦が初めて皇太子(裕仁親王)に拝謁したとき、皇太子はまだ13歳の少年でした。それまで学習院において乃木希典院長による質実剛健な武士道の薫陶を受けてきた皇太子は、どこか大人に対して身構えるような、緊張感を漂わせていたかもしれません。幼少期から病弱で、やや内気な性格だったとも言われています。

しかし、杉浦の授業はそれまでとは違いました。彼は威圧的に教え込むのではなく、穏やかな語り口で、皇太子の興味を引き出しながら話を進めました。杉浦は皇太子に対し、臣下として礼を尽くしつつも、実の祖父が孫に語りかけるような慈愛を持って接しました。「殿下、それはなぜだと思われますか?」と問いかけ、皇太子が自分の頭で考えることを促したのです。 この出会いは、昭和天皇にとって、世界を見る窓が大きく開かれる瞬間でした。これ以降、大正10年(1921年)までの約7年間にわたり、杉浦は最も信頼される師として、皇太子の精神的成長を見守ることになります。

杉浦重剛の流儀、科学で説く「帝王学」の真髄

神話ではなく科学的な理屈で説いた異色の倫理講義

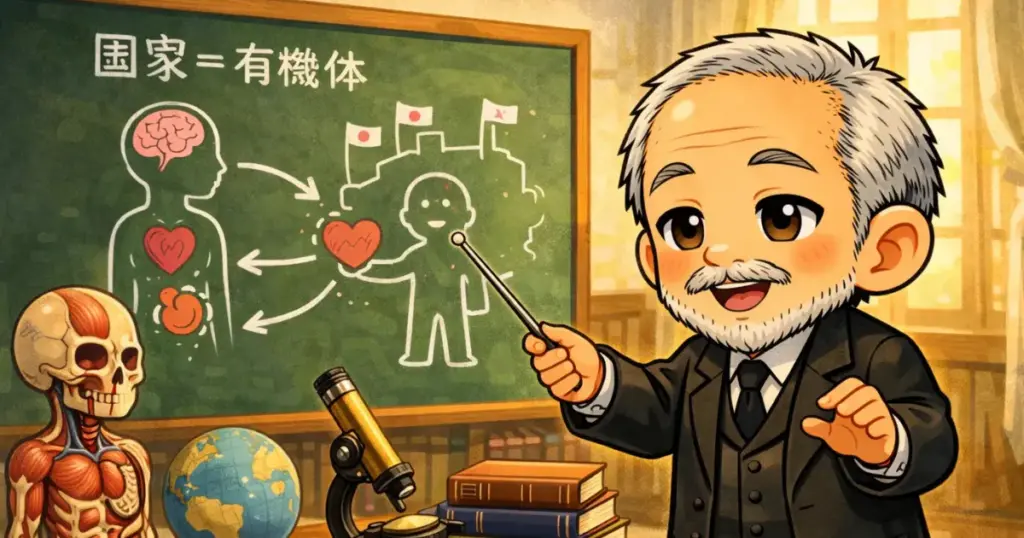

杉浦の倫理講義(ご進講)は、極めてユニークなものでした。通常、天皇への倫理教育といえば、『古事記』や『日本書紀』の神話、あるいは儒教の古典を用いて、「万世一系」の尊さを説くのが通例です。もちろん杉浦もそれらを扱いましたが、彼の真骨頂はそこに「科学」を持ち込んだ点にありました。

元化学者である杉浦は、生物学の進化論や物理学の法則、あるいは生理学の知識を引用して、社会や道徳の仕組みを説明することを好みました。 例えば、国家の統治体制を有機体に例え、「君主はその中枢を担い、国民全体の調和があって初めて国が成り立つ」といった趣旨の説明をしたとされています。理系的な比喩を用いて、国家における君主の役割を機能的に解き明かしたのです。 生物学や自然科学に関心の強かった昭和天皇にとって、このスタイルは非常に分かりやすく、知的好奇心を刺激されるものでした。「倫理」という抽象的な学問が、杉浦の言葉を通して、現実の自然界の法則と結びついたのです。これは、昭和天皇が後に生物学者としての顔を持つようになったこととも、無縁ではないでしょう。

帝王学の核心である無私と勤勉をどう伝えたか

杉浦が7年間の講義で一貫して伝えたかったメッセージは、「君主のあり方」でした。彼は、天皇とは権力を振るう存在ではなく、国民のために祈り、国民の模範となる「無私」の存在でなければならないと説きました。 「祭祀(さいし)こそが天皇の第一の務めである」「君主は、誰よりも勤勉でなければならない」。 杉浦はこれらのメッセージを、日本の歴代天皇の事績だけでなく、世界各国の王室の興亡の歴史、フランス革命の原因などを詳細に分析することで、具体的に教えました。「なぜ国民の信頼を失った君主は滅びるのか」を歴史の事実として突きつけたのです。

また、杉浦は欧州の君主制の事例を引きながら、「開かれた皇室」の重要性を説きました。例えば、英国王室が労働者階級との接触を大切にしているという現代的な君主像について言及したとされており、これが昭和天皇に「国民と共にある皇室」というイメージを植え付けたと考えられます。昭和天皇が生涯貫いた、質素倹約を旨とし、常に国民の安寧を願う姿勢は、この時期の杉浦の教育によって基礎が築かれたといえます。

乃木希典との対比で見える杉浦の温かい厳格さ

昭和天皇の教育係として、よく比較されるのが乃木希典です。乃木は「軍神」としての厳しさをもって、皇太子に武士道の克己心を叩き込みました。それは確かに必要な土台でしたが、一方で皇太子に強い緊張を強いるものでもありました。 対して杉浦は、「理」と「情」の人でした。彼は皇太子の心に寄り添い、その不安を取り除くように教え導きました。

ある時、ご進講の最中に皇太子が居眠りをしてしまったことがありました。周囲の侍従が青ざめる中、杉浦は講義を止めず、声を荒げることもなく、ただ静かに話を続けたといいます。講義後、皇太子が謝ると、杉浦は「私の話がつまらなかったせいです」と微笑んで許したという逸話も、杉浦の門下生の記録などに伝わっています。 乃木が「父性的な厳格さ」だとすれば、杉浦は「母性的な受容」あるいは「賢者の包容力」で皇太子を支えました。この二人の師のバランスが、昭和天皇という稀有な人格を形成したのです。杉浦の温かい厳格さは、皇太子にとって安らぎでもありました。

杉浦重剛の覚悟、山縣有朋との「最後の決戦」

宮中某重大事件で試された色あせない信念

大正7年(1918年)、皇太子の婚約(久邇宮良子女王、後の香淳皇后との婚約)が内定し、翌大正8年には国民にも知れ渡り祝賀ムードに包まれました。杉浦もまた、手塩にかけた皇太子の慶事を心から喜んでいました。しかしその直後、政界と宮中を揺るがす大事件が勃発します。いわゆる「宮中某重大事件」です。

元老・山縣有朋(やまがた ありとも)らが、良子女王の家系(島津家)に色覚異常の遺伝があるという医学的所見を持ち出し、これを理由に婚約の辞退、事実上の破棄を迫ったのです。山縣らは「皇統に純血を保つため」と主張しましたが、実際には薩摩閥の影響力排除など、長州閥による宮中支配の維持を狙った政治的闘争の側面が強かったとされています。山縣の権力は絶大で、宮内省も動揺する中、この圧力は皇太子の周辺にまで及びました。しかし、杉浦にとってこれは政治や医学の問題ではなく、断じて譲れない「人の道」の問題でした。

切腹する覚悟で山縣有朋の圧力に抗った理由

「一度決めた婚約を、本人の過失でもない理由で破棄するなど、人の道に反する。ましてや天皇になろうとする方が、信義を破ってはならない」 杉浦は激怒しました。彼は倫理の担当者として、この理不尽な婚約破棄を認めるわけにはいきませんでした。もしこれを認めれば、これまで皇太子に説いてきた「信義」や「誠実」といった教えがすべて嘘になってしまうからです。

杉浦はこの時、周囲に対して「もし婚約が破棄されるなら、私は御学問所の前で腹を切って抗議する」と漏らしたと伝えられています。これは単なる脅しではありませんでした。実際に彼は懐に短刀を忍ばせ、死装束のような覚悟で関係各所への説得に奔走したという証言が、複数の弟子たちによって残されています。 「山縣が何だ、元老が何だ。倫理を曲げてまで生き延びるつもりはない」。この杉浦の鬼気迫る姿勢と、彼に共鳴した右翼の頭山満らの動き、そして何より皇太子自身の「私は約束を変えるつもりはない」という意思が合わさり、ついに山縣は折れました。大正10年(1921年)、宮内省より「婚約に変更なし」と発表され、杉浦は命がけで皇太子の「信義」を守り抜いたのです。

進講の終わりと良子女王へ残したもう一つの遺産

事件の解決からまもなく、皇太子の欧州外遊が決まり、東宮御学問所はその役割を終えて解散することになりました。杉浦の皇太子への御用掛としての任務もここで終わります。しかし、杉浦の仕事はまだ残っていました。彼は皇太子の婚約者である良子女王(後の香淳皇后)への倫理の進講を依頼されたのです。

杉浦はこれをも快諾し、大正13年(1924年)に亡くなる直前まで、数年間にわたり良子女王への教育を行いました。彼は、未来の皇后としてのあるべき姿、そして夫となる皇太子をどう支えるべきかを説きました。 こうして杉浦は、昭和天皇だけでなく、その妻となる香淳皇后にも「人の道」を説き、夫婦共にその精神的支柱となったのです。彼が最期まで守り抜いた「婚約」は、昭和という激動の時代を二人三脚で歩む天皇皇后両陛下の絆の原点となりました。

杉浦重剛を深く知る、名著と資料のガイド

小村との友情や弟子たちの証言が詰まった『杉浦重剛先生』

杉浦重剛の人物像を最も多角的に知ることができるのが、彼の死後に編纂された伝記や追悼録です。中でも、代表的なものとして稲田正次著『杉浦重剛先生』(大正15年/1926年刊など)や、昭和に入ってから刊行された丸山幹治編『杉浦重剛先生』(昭和20年/1945年刊)などが挙げられます。 これらは、杉浦の身近にいた弟子たちが編んだものであり、盟友・小村寿太郎との若き日の熱い友情のエピソードや、吉田茂、岩波茂雄といった弟子たちが語る「生身の杉浦先生」の姿が生き生きと記されています。

これらの資料を読むと、彼が単に「真面目な先生」だっただけでなく、酒を愛し、議論を愛し、時には借金に苦しむ小村を助けるために自分の給料をそっくり送り続けるような、義理人情に厚い人物だったことが分かります。小村寿太郎が外交の表舞台で光を浴びる一方、その影で小村を精神的・経済的に支え続けた杉浦の「男の友情」は、まるでドラマのように胸を打ちます。

天皇自身の言葉から杉浦の影響をたどる『昭和天皇独白録』

昭和天皇が戦後、自身の半生を振り返って語った『昭和天皇独白録』(文春文庫など)は、一級の歴史資料であると同時に、杉浦教育の「成果」を確認できる書でもあります。 この中で天皇は、杉浦の名前を挙げて直接言及している箇所こそ少ないかもしれませんが、彼が語る「立憲君主としての態度」や「科学的な思考」の端々に、杉浦の薫陶が色濃く反映されていることが読み取れます。 なぜ昭和天皇はあの戦争の時代に、あれほど苦悩しながらも「法」と「憲法」を守ろうとしたのか。また、なぜ軍部の独走に対し、あくまで立憲君主の枠内で抵抗しようとしたのか。その精神的ルーツを探る上で、杉浦の講義内容と天皇の回想を重ね合わせて読むことは、非常にスリリングな知的体験となります。

実際の講義録から思想を読み解く『倫理御進講草案』

杉浦が実際に御学問所で何を語ったのか、その講義ノートとも言える『倫理御進講草案』(杉浦重剛全集刊行会など)が残されています。これは研究者向けの少し硬い資料ですが、杉浦の思考の深さを直接知るには最良のテキストです。 ここには、単なる道徳のお説教ではなく、東西の歴史、哲学、そして理化学の知識が総動員された、極めて高度な文明論が展開されています。 「なぜ君主は必要なのか」「宗教と科学はどう折り合うのか」。現代の私たちが読んでもハッとさせられるような、普遍的な問いに対する杉浦の回答が記されています。彼が目指した「国粋」とは、排外主義ではなく、「世界の中で日本人がどう生きるか」というグローバルな問いへの答えだったことが、この草案からはっきりと伝わってきます。

同時代人が見た人物像を知る、稲田正次著『杉浦重剛先生』

前述の通り、杉浦の弟子であり法学者でもあった稲田正次による伝記は、杉浦研究の基礎文献とされています。著者は杉浦のそばでその言動をつぶさに観察しており、同時代の知識人たちが杉浦をどう見ていたかを知る上で貴重な記録です。 本書や当時の追悼文集などを紐解くと、井上哲次郎をはじめとする政教社の同志たちが、杉浦を単なる教育者としてだけでなく、時代の危機に立ち向かう「思想的支柱」として深く信頼していたことが分かります。同じ時代を生きた知識人同士だからこそ分かる苦悩や、社会情勢への危機感の共有。そうした「時代の空気」を含んだ記述は、後世の伝記作家には書けないリアリティを持っています。

明治人の精神的土壌に触れる小説『男子の本懐』

ビジネス小説の巨匠・城山三郎の代表作『男子の本懐』(新潮文庫)は、浜口雄幸と井上準之助という二人の政治家の生き様を描いた傑作です。杉浦が直接の主人公として登場するわけではありませんが、この作品の背景にある「明治の男たちの精神」——国家のために身を捧げ、私心を捨てる美学——を理解する上で、杉浦重剛という存在は重要な補助線になります。

城山三郎はこの小説を通じて、杉浦たちが体現していた「国への責任感」を後代に伝えようとしました。浜口や井上といった主人公たちが共有していた精神的土壌の源流には、杉浦のような教育者たちの存在があったのです。小説としての面白さを楽しみながら、杉浦重剛が生きた時代の「熱」を感じたい人には、ぜひ併せて読んでほしい一冊です。

「人格の庭師」杉浦重剛、理と情で紡いだ生涯

膳所藩の武士として生まれ、イギリスで科学を修め、そして教育者として日本の未来を耕した杉浦重剛。 彼の生涯を一言で表すなら、「人格の庭師」だったと言えるかもしれません。 彼は自らが大きな果実となって目立つことを望みませんでした。その代わりに、次世代という土壌に種を蒔き、水をやり、雑草を取り除いて、個性豊かな木々を育てることに一生を捧げました。

彼が丹精込めて育てた種は、昭和という激動の時代に見事に花開きました。吉田茂が戦後の復興をリードし、岩波茂雄が文化の灯を守り、そして昭和天皇が国民統合の象徴として歩み続けた背後には、常に杉浦の教えがありました。 表舞台で喝采を浴びることだけが歴史を作ることではありません。杉浦のように、人の心に火を灯し、静かに、しかし力強く時代を支える生き方もまた、歴史を動かす大きな力なのです。「人を創る」。その最も地道で尊い仕事に一生を捧げた杉浦重剛の姿は、効率や成果ばかりが求められる現代において、私たちに「真の教育とは何か」「リーダーの品格とは何か」を静かに問いかけています。

コメント